Wir brauchen mehr Beziehungsreichtum in der Hochschullehre

Am 1. Dezember 2022 haben Katharina und Tyll die Keynote für den Tag des Lehrens und Lernens der CAU Kiel gehalten. Dieser Text ist das (leicht überarbeitete) Skript, das wir für den mündlichen Vortrag geschrieben haben; mit den Folien, die im Hintergrund standen.

1) Tyll: Einleitung

Wir sind Tyll Zybura und Katharina Pietsch und wir möchten in unserer Keynote ein Plädoyer für mehr Beziehungsreichtum in der Hochschullehre halten.

Eines meiner Schlüsselerlebnisse als Lehrender war vor zweieinhalb Jahren am Beginn der Pandemie, als ich mein erstes Online-Seminar unterrichtet habe. Das war ein Blockseminar, 5 Tage, jeweils 6 Stunden im Zoom – extrem anstrengend. Mir ging es seelisch schon nicht so gut – wie vielen anderen zu der Zeit sicher auch – und am dritten Tag des Seminars war ich einfach durch. Statt die Kommunikation mit der Gruppe zu suchen, habe ich aber versucht, einfach durchzuhalten und bin in Frontalvortragsmodus gewechselt – ich habe geredet und geredet und dann plötzlich einfach den Faden verloren. Ich wusste nicht mehr, worum es ging oder was ich sagen wollte.

Und in diese unangenehme Pause hinein hat mich einer meiner Studierenden, Leon, gefragt: „Tyll, bist du okay?“ Und die Frage hat es mir ermöglicht, innezuhalten und kurz in mich hinein zu horchen und zu sagen: „Nein, tatsächlich bin ich nicht okay.“ Und dann hat mich jemand gefragt, „Können wir etwas tun, um dir zu helfen?“ Und ich habe ihnen erzählt, wie es mir gerade geht, dass ich überanstrengt und überfordert bin und dass ich eigentlich dringend eine Pause bräuchte.

Und die Pause habe ich dann gemacht; ich hab mich hingelegt und eine Stunde tief geschlafen. Währenddessen haben die Studierenden unter sich zwei Moderator*innen bestimmt und ohne mich die Diskussion weitergeführt. Und sie haben auch den Rest des Seminartages selbstverantwortlich weiter gestaltet, weil ich nach meiner Stunde Mittagsschlaf nämlich immer noch zu nichts in der Lage war. Und das war völlig okay, am nächsten Morgen ging es mir besser und ich habe mich für die Fürsorglichkeit und die Initiative bedankt und dann haben wir gemeinsam weitergemacht.

Das war für alle eine gute und wichtige Erfahrung: Meine Studierenden haben sich gefreut, für mich da sein zu können, und sie haben sich empowert statt alleingelassen gefühlt davon, dass ich ihnen das Vertrauen geschenkt habe, das Seminar ohne mich zu gestalten. Und ich habe mich gefreut, dass ich mich verletzlich zeigen konnte und Fürsorge entgegengebracht bekommen habe, dass meine Studierenden dazu bereit waren, mir als Mensch zu begegnen und mir Verantwortung abzunehmen.

In dieser Erfahrung zeigt sich schön, wie es sein kann, wenn unsere Lehr-Lern-Kontexte beziehungsreich sind, wenn es eine vertrauensvolle Beziehungsebene überhaupt gibt. Nur dann bietet mir jemand über Hierarchiegrenzen zwischen Lehrenden und Studierenden hinweg Hilfe an, wenn ich sie brauche. Nur dann kann man authentisch miteinander sprechen und eigene Bedürfnisse ausdrücken: „So gehts mir gerade.“, „Ich brauche gerade das und das.“ Nur dann entsteht ein Gemeinschaftsgefühl im Seminar, so dass Studierende sich frei dazu fühlen, Verantwortung für den gemeinsamen Prozess zu übernehmen.

Ich war damals in einer akuten Notlage, das war durchaus eine Ausnahmesituation. Aber wie cool wäre es für unser Lehren und Lernen, wenn vertrauensvolles Miteinander die Regel wäre; wenn wir uns trotz der hierarchisch ungleichen Positionen, die uns die Universität zuschreibt und einschreibt, als gleichwürdige Menschen behandeln könnten und wenn wir ganz selbstverständlich Verantwortung für Lehren und Lernen teilen würden?

Professionelles Miteinander und menschliches Miteinander sind für uns in Beziehungen des Lehrens und Lernens nicht auseinanderzudenken; das ist es was Beziehungsreichtum in der Hochschullehre für uns bedeutet.

Aber die strukturellen Gegebenheiten an unseren Bildungsinstitutionen machen diese Form von Miteinander schwierig, statt sie zu fördern.

2) Katharina: Machtstrukturen und Hierarchien

Das hat etwas mit den Machtstrukturen an der Hochschule zu tun und damit, wie sie entlang von steilen Hierarchien organisiert ist. Diese Hierarchien weisen Lehrenden und Studierenden sehr ungleiche soziale Positionen zu, und das hat direkte Auswirkungen darauf, wie diese sich begegnen und ihre Beziehung gestalten können.

Diese hierarchische Struktur der Hochschule erschwert es einfach, dass Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden von Wertschätzung, Empathie und Vertrauen geprägt sein können. Weil das Bildungssystem Lehrenden immer auch eine Funktion als Hürde einschreibt: Die diskursive Position, die Lehrende in dieser hierarchischen Struktur haben, macht sie gegenüber Studierenden zu Expert*innen, Autoritäten und Bewerter*innen. Diese Funktionen sind grundsätzlich exkludierend und distanzierend und machen es Lehrenden schwerer als nötig, in eine konstruktive Beziehung zu Lernenden zu treten.

Weil diese strukturellen Hierarchien an der Hochschule für Distanz und Ausschluss sorgen, verstehen wir sie als soziale Barrieren: Es sind Barrieren, die Studierende strukturell in ihren Möglichkeiten von Teilhabe, selbstbestimmtem Lernen und Beziehungsreichtum behindern.

Und die hierarchische Struktur der Hochschule erschwert es eben auch, sich als Lehrende*r verletztlich zu zeigen, so wie Tyll das in dieser Situation gemacht hat, und das Vertrauen in Studierende zu haben, dass sie z. B. spontan und eigenständig den Rest des Seminartages gestalten wollen und können.

Und sie erschwert es umgekehrt auch Studierenden, echte Verantwortung für Lernsituationen zu übernehmen. Denn der diskursiven Studierenden-Position ist ein Mangel an Expertise, Mitgestaltungsrechten und Verantwortungsübernahme eingeschrieben, und das hat Auswirkungen darauf, wie Studierende sich selbst wahrnehmen und welche Möglichkeiten – bzw. eben Beschränkungen und Unmöglichkeiten – sie für sich empfinden.

Das heißt, strukturell denkt die Institution Lehren und Lernen deutlich anders als wir es hier vorschlagen:

- Lehren und Lernen ist geprägt durch eine Distanzierung durch Hierarchien, die beziehungsbehindernd sind.

- Studierende werden in erster Linie als Prüflinge gedacht und Lehrende als Prüfer*innen.

- Lehrende werden als Gatekeeper ihrer wissenschaftlichen Diskursgemeinschaften gedacht statt als Gastgeber*innen.

- Statt Communities – also z. B. die Fachdisziplin als wissenschaftliche Community, die Studierende einschließt; oder Lehrveranstaltungen als Lern-Communities, die gemeinsam gestaltet werden – fördern die Strukturen an der Hochschule Vereinzelung und Konkurrenz: In der Regel arbeiten Studierende an ihren Prüfungsleistungen und Abschlussarbeiten alleine, Prüfungen sind üblicherweise Einzelleistungen, Kooperation ist Betrug; Hausarbeiten werden in der Regel in Isolation geschrieben; und die Ergebnisse dieser Arbeit sind Wegwerfprodukte, die keine Rezipient*innen haben (sie haben Bewerter*innen, aber das ist eben nicht das Gleiche).

Ein weiteres wichtiges Merkmal der Lehr- und Lernkultur an der Hochschule, die mit ihrer hierarchischen Struktur zu tun hat, und das Beziehungsreichtum behindert, ist ein Mangel an Vertrauen gegenüber Studierenden:

Strukturell gesehen – also wir sprechen hier nicht über das Mindset oder Verhalten oder die Intentionen von individuellen Akteur*innen – hat die Institution wenig Vertrauen, dass Studierende tatsächlich etwas lernen wollen; deshalb ist Lehren und Lernen so stark um extrinsische Anreize und Sanktionen herum organisiert. Es ist z. B. eine ganz grundlegende Vorstellung in unserem Bildungsystem, dass ohne Noten kein Lernen stattfindet. Und dahinter steckt eigentlich ein Grundmisstrauen gegenüber Lernenden, nämlich die Annahme, dass Lernen nicht ohne institutionell kontrollierte äußere Anreize und Sanktionen passiert, und dass Lernen nichts wert ist, das nicht in eine institutionell kontrollierte Währung übersetzt werden kann.

Dieser Mangel an Vertrauen gegenüber Studierenden zeigt sich auch in anderen Bereichen:

- z. B. gibt es institutionell wenig Vertrauen, dass Studierende ohne Anwesenheitsregeln oder -Anreize in Veranstaltungen kommen

- es gibt wenig Vertrauen, dass Studierende wissen oder wissen können, was sie selbst zum Lernen brauchen und dass sie Expert*innen für ihr eigenes Lernen sind

- es ist für Studierende in der Regel schwer, einen angemessenen Nachteilsausgleich bei Einschränkungen und Belastungen zu bekommen, weil es institutionell wenig Vertrauen darin gibt, dass sie tatsächlich benötigen, worum sie bitten

- und es gibt wenig Vertrauen, dass Studierende auch dann gute Prioritäten für ihr eigenes Leben setzen, wenn diese von den Vorstellungen der Institution abweichen

Unsere derzeitige Lehr-Lern-Kultur ist im Grunde eine Kultur des Misstrauens der Institution gegenüber den Lernenden. (Und es kostet übrigens Studierende eine Menge Zeit, Kraft und emotionale Energie, ständig mit diesem Misstrauen umgehen zu müssen: sich zu rechtfertigen, sich zu entschuldigen, in vorauseilendem Gehorsam zu handeln ...) Mehr Beziehungsreichtum in der Hochschullehre bedeutet deshalb für uns auch, dass wir eine Kultur des Vertrauens gegenüber Lernenden brauchen.

3) Tyll: Unser Angebot einer alternativen Denkweise

Katharina und ich haben im letzten Jahr am dem Tag des Lehrens und Lernens hier in Kiel teilgenommen und da haben wir auch Peter Felten gehört, der zusammen mit Leo Lambert über Relationship-rich Education geschrieben hat – daher haben wir den Begriff Beziehungsreichtum übernommen, für Dinge, über die wir schon seit Jahren auch selbst nachdenken. Und in seinem Buch schreibt Felten darüber, dass soziale Beziehungen, professionell und menschlich, der eine wichtigste Faktor für den Erfolg von Studierenden in den ersten Studienjahren ist. Das allein erfordert es von uns schon, viel mehr über die soziale Dimension von Hochschule nachzudenken.

Um das zu erreichen brauchen wir nicht nur neue Denkweisen darüber, wie wir Unterricht kollaborativer strukturieren (dafür gibt es auch schon viele Konzepte), sondern neue Denkweisen darüber, wie wir miteinander umgehen wollen.

In unserem Bildungsinnovationsprojekt Unconditional Teaching entwicklen wir – zusammen mit unserer Kollegin Jessica Koch – solche Denkweisen und die dazu passenden Haltungen und Lehrpraktiken.

Unser Konzept von ‚bedingungsloser Lehre‘ basiert auf der Grundüberzeugung, dass Lernen dann am besten gelingt, wenn Lernende Selbstwirksamkeit verspüren und intrinsisch motiviert sind, wenn sie das Gefühl haben, Kontrolle über ihr eigenes Lernen zu haben und es in gleichwürdige, wertschätzende Lehr-Lern-Beziehungen eingebettet sehen.

Wir knüpfen mit dem Begriff von bedingungsloser Lehre an bestehende Diskurse an, wie z. B. das Bedingungslose Grundeinkommen oder eine ‚Bedingungslose Elternschaft‘ (‚Unconditional Parenting‘ von Alfie Kohn). Gemeinsam haben all diese Bedingungslosigkeits-Konzepte, dass sie davon ausgehen, dass solche Beziehungen Selbstwirksamkeit generieren und konstruktive Zusammenarbeit ermöglichen, in denen der Status von Beziehungspartner*innen – wie etwa von Kindern in der Beziehung zu ihren Eltern, von Bürger*innen in der Beziehung zum Staat oder von Lernenden in der Beziehung zu Lehrenden – nicht durch eine Leistung erworben werden muss; deshalb können diese Beziehungen durch Würde, Teilhabe, Vertrauen und existenzielle Sicherheit bestimmt sein.

Bedingungslosigkeit in der Hochschullehre bedeutet für uns, die Würde von Lernenden als Menschen nicht mit ihrer zu Leistung verwechseln und entsprechend Studierende als Subjekte ihres Lernens zu behandeln statt als zu bewertende Produkte des Bildungssystems. Es bedeutet, dass Lehrende sich nicht so stark leiten lassen von einer Investiertheit in bestimmte Vorstellungen davon, was Studierende wollen sollten oder erreichen sollten; wo Lehrende dann professionell oder persönlich enttäuscht oder frustriert sind, wenn Lernende diesen Vorstellungen nicht entsprechen. Sondern, dass Lehrende Studierende in ihrer Individualität, ihrer Diversität, ihren aktuellen Prioritäten, ihren Interessen und ihren langfristigen Lebenszielen respektieren, ohne sich eine Beurteilung darüber zu erlauben.

Und es bedeutet – ganz ähnlich wie z. B. beim bedingungslosen Grundeinkommen auch –, dass Studierende den Vertrauensvorschuss bekommen, dass sie – selbstbestimmt und selbstverantwortlich – lernen wollen und das auch können, wenn sie eben Würde, Teilhabe, Vertrauen und existenzielle Sicherheit erfahren. Und wenn Lehrende Studierende so sehen und so behandeln, dass sie selbstbestimmt und selbstverantwortlich lernen wollen und können, dann wird es auch für Studierende leichter, sich selbst so zu sehen.

4) Katharina: Konzepte bedingungsloser Lehre

Ein nützlicher Begriff, um die Beziehungsqualität zu beschreiben, die hinter dieser Idee von bedingungsloser Lehre steht, ist ‚Gleichwürdigkeit‘. Der Begriff stammt von dem dänischen Familientherapeuten Jesper Juul, der ihn in erster Linie für die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sowie Lehrer*innen und Schüler*innen geprägt hat. Wir übertragen den Begriff auf den Bereich Hochschullehre.

Gleichwürdigkeit beschreibt eine Beziehungsqualität, in der die persönliche Würde des Gegenübers respektiert wird, auch wenn die Rollen und das Machtgefälle in der Beziehung unterschiedlich sind, und in der das gemeinsame Menschsein wichtiger ist als Didaktik, Lernziele und Bewertung. Das heißt, obwohl Lehrende und Lernende unterschiedliche Rollen, Aufgaben, Expertisen und Verantwortlichkeiten haben, können wir uns trotzdem als grundlegend gleichwürdig respektieren und behandeln.

Gleichwürdigkeit an der Hochschule zu leben kann z. B. bedeuten, dass Studierende nicht vor allem als Prüflinge gesehen werden und Lehrende nicht vor allem als Prüfer*innen. (Beide Rollen können wir im gegenwärtigen Bildungssystem nicht vollständig ablegen, aber sie sind ein kontingenter, kein inhärenter Teil von Lehr- und Lern-Prozessen und müssen deshalb nicht unsere Lehr-Lern-Beziehung bestimmen.)

Einen Einwand, den wir immer wieder zu hören bekommen, wenn wir über Wertschätzung und Gleichwürdigkeit sprechen, ist, dass Studierende dann ja nichts mehr lernen würden. Und das ist auch verständlich, denn unser Bildungssystem denkt Lehren und Lernen grundsätzlich als etwas sozial Hierarchisches – Lernen findet in dieser Vorstellung überhaupt nur statt, wenn jemand das mit der Macht zu fordern, zu kontrollieren, zu bewerten und zu sanktionieren herbeiführt und durchsetzt. Deshalb ist es auf den ersten Blick nicht so leicht vorstellbar, dass ich eine Expertise haben und diese weitergeben kann und es gleichzeitig eine gleichwürdige Beziehung geben kann.

Ich hatte das riesige Glück, dass ich mein Abitur an einer sehr besonderen, sehr beziehungsreichen Schule machen durfte – so wie Tyll auch: dem Oberstufenkolleg Bielefeld, Versuchsschule des Landes Nordrhein-Westfalen und UNESCO-Projektschule. (Das war übrigens auch eine Schule (fast) ohne Noten, und das ist kein Zufall: denn Benotung stört wertschätzende Beziehungen ganz massiv.)

Die wichtigste Erfahrung, die ich aus der Zeit dort mitgenommen habe, war zu erleben, dass es in Lehr-Lern-Kontexten tastächlich möglich ist, dass Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden so sein können, dass gleichzeitig das gegenseitige Personsein respektiert wird und Wissensvermittlung stattfindet. Seitdem weiß ich, dass das möglich ist. Und ich weiß auch, dass diese Gleichwürdigkeit als Beziehungsbasis es leicht macht, die Expertise, die jemand in der Lehrenden-Rolle hat, als Ressource und als Unterstützung wahrzunehmen; als etwas, von dem ich gerne profitiere, das ich gerne in Anspruch nehme, gerade weil ich mich als gleichwürdiges Gegenüber grundsätzlich respektiert fühle. Diese Erfahrung am Oberstufenkolleg war für mich die wichtigste Triebfeder dafür, dass ich das an der Uni als Lehrende auch anders machen wollte als ich es selber als Studierende erlebt habe.

5) Tyll: Praxis

Diese Konzepte, die wir hier angerissen haben, Beziehungsreichtum, Bedingungslosigkeit, Gleichwürdigkeit, dienen uns als Denkwerkzeuge, mit denen wir Lehrende und Studierende inspirieren wollen, eine beziehungsreiche Kultur zu gestalten, in der das Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden ein kollegiales ist, wo Studierende sich stärker als Mit-Forschende eingeladen sehen, wo unsere Lehr-Lern-Beziehung nicht so stark bestimmt ist von der hierarchischen Ungleichheit unserer sozialen Positionen, von den Status- und Privilegienunterschieden, die die Machtstruktur der Institution uns zuweist.

Wie geht das in der Praxis, welche Aspekte von konkretem Unterricht tragen dazu bei?

a) Wichtiger als Lehr-Methoden und Formate ist für uns erstmal die Sprache, die wir in unserer Lehre verwenden. Bedingungslosigkeit und Gleichwürdigkeit sind innere Haltungen, die sich in wertschätzender Sprache ausdrücken – Wertschätzung für Personen und für Wertschätzung für Lernen.

Lehrende können schon viel erreichen, wenn sie einen Punkt daraus machen, die Namen ihrer Studierenden zu lernen und zu verwenden; sich ihre individuellen Fragen und Beiträge zu merken und bewusst zu würdigen, und zwar unabhängig davon, ob es „richtige“ Beiträge oder „schlaue“ Fragen oder „gute“ Referate oder „hervorragende“ Hausarbeiten sind. Wenn Studierende sich nicht nur für Top-Leistungen gewürdigt fühlen, sondern für alle ihre Versuche, etwas beizutragen, dann sind sie frei, ihr Lernen als Prozess des Ausprobierens zu verstehen und Lehrende als Begleiter*innen in diesem Prozess zu akzeptieren.

Wertschätzende Kommunikation ist dabei keine Frage des numerischen Betreuungsverhältnisses. Auch in einer Vorlesung mit 500 Studierenden kann ich eine wertschätzende, persönliche, inkludierende Sprache verwenden, die Menschen dazu einlädt, sich zu mir in Beziehung zu setzen.

b) Beziehungsreichtum wird zweitens gefördert durch die Ermöglichung von Mitgestaltung, Partizipation, Teilhabe.

Ein erster Schritt für mehr Mitgestaltung ist bedürfnisorientierte Lehre, die Studierende explizit danach fragt, wie sie am besten lernen können, und die sich dann bemüht, genau dafür hilfreich zu sein. Stärker partizipative Unterrichtsformate können Student Takeovers sein, wo Studierende nicht nur mal ein Referat halten, sondern die Verantwortung für ganze Unterrichtssitzungen übernehmen (das macht unsere Kollegin Jessica regelmäßig). Oder selbstorganisierte Study Groups, wo Lehrende nur noch Expert*innen auf Nachfrage sind, wo das ganze Seminar aber von Studierenden geplant und durchgeführt wird (das habe ich als Student im Fach Anglistik an der Uni Bielefeld mit eingeführt und es ist dort mittlerweile ein etabliertes Kursformat).

Wenn Studierende echte Entscheidungsmacht über die Formen ihres Lernens bekommen, dann ist das ein struktureller Ausdruck von Vertrauen, der Beziehungen des Lehrens und Lernens verbessert.

c) Drittens wird Beziehungsreichtum gefördert durch Formate, die Gemeinschaft und Kooperation betonen.

Wissenschaftliche Forschung ist etwas fundamental Gemeinschaftliches, das auf Diskussion, Zusammenarbeit und gegenseitiger Bezugnahme basiert, deswegen erfüllen forschungsorientierte Seminare diese gemeinschaftsstiftende Funktion gut, in denen Lernen projektbasiert und problembasiert ist – forschend und ausprobiererisch. Katharina hat in Bielefeld zum Beispiel Formate ausprobiert wie einen Writers’ Room, wo Studierende innerhalb einer Woche wissenschaftliche Blog-Artikel geschrieben, peer-reviewed, überarbeitet und publiziert haben; oder eine Studierendenkonferenz, wo es Teil des Seminars war, für eine abschließende Konferenz, zu dem das ganze Fach eingeladen war, einen professionellen Vortrag vorzubereiten.

Auch Lehrende können stärker miteinander kooperieren: Team-Teaching, also wenn zwei oder mehr Lehrende gemeinsam Unterricht vorbereiten und durchführen, ist auch eine Form von beziehungsreicher Lehre. Team-Teaching modelliert professionelle Zusammenarbeit, es fördert die Kooperation unter Studierenden und nicht zuletzt stärkt es auch den Zusammenhalt innerhalb von Fachkollegien.

Solche Lehrpraktiken, mit denen wir Lehren und Lernen beziehungsreicher machen, Studierenden mehr Wertschätzung zeigen und mehr Mitgestaltung ermöglichen, stehen schon im Widerstand zur hierarchischen Verfasstheit der Institution – sie sind dehierarchisierend und können, davon sind wir überzeugt, nach und nach unsere Kultur der Universität ändern, sie egalitärer, partizipativer, inklusiver machen.

6) Katharina: Die bildungspolitische Ebene

Ich hoffe, dass einiges davon inspirierend war oder manche von euch nochmal bestärkt in dem, was sie schon machen. Einige Lehrende unter euch denken aber bestimmt jetzt auch: Die Zeit und die Ressourcen habe ich einfach nicht. Und ihr habt natürlich recht.

Auf der einen Seite braucht beziehungsreiche Lehre nicht unbedingt riesengroße neue Formate oder ganz viele zusätzliche Ressourcen. Sondern auf der Ebene von Haltung und Sprache lässt sich schon viel verändern. Und Lehrende haben oft mehr Gestaltungsspielräume, als ihnen manchmal bewusst ist, und wir würden euch auch gern dazu ermutigen, noch mehr nach solchen Spielräumen zu suchen.

Aber es ist auch ganz klar: Dinge anders zu denken und anders zu machen braucht Zeit, Energie und mentale und emotionale Kapazitäten, und die haben Lehrende in prekären Anstellungsverhältnissen, auf Hochdeputatsstellen oder mit großem wissenschaftlichen Publikations- oder Drittmitteldruck einfach nicht.

Es braucht das Gefühl, Luft zu haben zum Ausprobieren, zum Reflektieren, zu Fortbildung und zum Austausch. Um beziehungsreichere Lehre umzusetzen, brauchen Lehrende z. B. mehr Zeit für soziale Interaktion/Sprechzeiten und Zeit, um aussagekräftiges Feedback zu geben; sie müssen für kooperative Formate wie Team-Teaching das volle Deputat angerechnet bekommen; sie brauchen mehr Freiräume und mehr institutionelle Unterstützung für experimentelle Formate. Und Lehrende brauchen für gelingende beziehungsreiche Lehre unbedingt auch Langfristigkeit: Denn meistens dauert es eine Weile, bis Studierende das Vertrauen gewinnen können, dass Lehrende es ernst meinen mit einer anderen, dehierarchisierten Lernkultur, und bis Studierende für sich die Möglichkeit wahrnehmen können, andere Lernende zu sein.

Für all das müssen sich Universitäten in ihren Prioritäten ändern.

Und das geht nur, indem Rektorate sich ernsthaft mit Lehrenden verbünden und fragen, was sie brauchen. Indem Lehrende sich ernsthaft mit Studierenden verbünden und fragen, was sie brauchen. (Und Studierende können sich mit Lehrenden verbünden – das können Lehrende erleichtern, indem sie ihre Beziehungen zu Studierenden dehierarchisieren, sich als Personen zeigen und auch über ihre eigenen Lehrbedingungen mit Studierenden sprechen.) Wir möchten euch einladen, Beziehungsreichtum und Sich-Verbünden als etwas Politisches zu sehen: sie ermächtigen uns letztlich, echte Veränderungen herbeizuführen.

7) Tyll: Experimentiereinladung

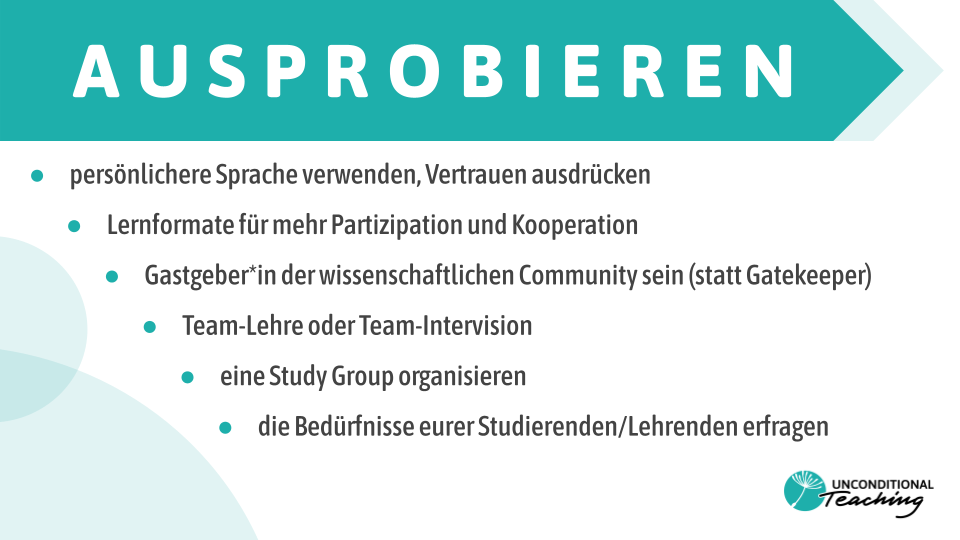

Zum Abschluss würden wir euch in diesem Sinne gerne dazu anregen, in euren Veranstaltungen nach Möglichkeiten und Freiheiten Ausschau zu halten, wo ihr stärker in Beziehung gehen könnt oder euch verbünden wollt:

- Wo könnt ihr vielleicht eine persönlichere Sprache verwenden oder Vertrauen ausdrücken?

- Wo könnt ihr Lernformate ausprobieren, um mehr Interaktion und Community herzustellen?

- Wo könnt ihr als Lehrende Gastgeber*in der wissenschaftlichen Community sein (statt Gatekeeper)?

- Könnt ihr Team-Lehre oder Team-Intervision ausprobieren?

- Könnt ihr als Studierende eine Study Group organisieren?

- Wo könnt ihr die Bedürfnisse eurer Studierenden erfragen oder wo könnt ihr die Bedürfnisse eurer Lehrenden erfragen? Könnt ihr authentisch fragen: was braucht ihr, um die Studierenden oder die Lehrenden sein zu können, die ihr sein wollt?

8) Katharina: Abschluss

Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen inspirieren konnten, sowohl groß zu denken – auf der Ebene von Menschenbildern, Bildungspolitik und Struktur der Universität – als auch klein – auf der Ebene von Sprache und Unterrichtsmethoden oder generell Praktiken, die sich für euch umsetzbar anfühlen.

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

Kommentare

Füge einen Kommentar hinzu